为什么说易是中华优秀传统文化之根 王炳中

【提要:都说易经、周易、易学是中华文明之源,是中华优秀传统文化之根,易经、周易、易学又是什么关系?中华优秀传统文化又该怎么定义?到底为什么说易是中华优秀传统文化之根?】 《易经》自战国时起便被儒家誉为群经之首,被道家誉为三玄之冠,了解一些易学的人都说,易乃大道之源,中华文明之源。那么,易真的具有这么根源性的地位吗?为什么说易为中华优秀传统文化之根呢? 一、什么是中华优秀传统文化? 1.什么是文化?

文化一词,国内外定义颇多,权威定义也有很多种。宏观来说,应该是指人类创造生存所需要的物质财富过程中产生的一切精神成果的总和。然这只是对文化的宏观概括,而非概念的根源。要想真正搞清楚文化一词的内涵,我们必须深挖其根源。

我们先说“文”。上古“文”与“纹”通,也就是指交错的纹理。如《易·系辞下》所言:“物相杂,故曰文”【1】。《说文解字》也言:“文,错画也,象交文。”【2】“纹理”,又可引申为事物的“道理”,又有文饰、文章之义。

“化”,我们通过这个字的甲骨文就可知道,是两个“人”一正一反( ),表示变化、改变。物质变化除了特殊的核变化之外,常态变化有两类,一类是物理变化,一类是化学变化。物理变化其实只变未化,化学变化才是既变又化。中国传统文化极其重视“化”,“天地絪緼,万物化醇;男女构精,万物化生”【3】,便是化的一种。这一化,已经没有了原来的任何痕迹,是从里到外的变,是渗入骨髓,是脱胎换骨,是本质的变,是大反转。我们希望自己的变、要求别人的变,都是这一种,但这种变也是最难的。 ),表示变化、改变。物质变化除了特殊的核变化之外,常态变化有两类,一类是物理变化,一类是化学变化。物理变化其实只变未化,化学变化才是既变又化。中国传统文化极其重视“化”,“天地絪緼,万物化醇;男女构精,万物化生”【3】,便是化的一种。这一化,已经没有了原来的任何痕迹,是从里到外的变,是渗入骨髓,是脱胎换骨,是本质的变,是大反转。我们希望自己的变、要求别人的变,都是这一种,但这种变也是最难的。

有了上面的铺垫,我们便可谈文化。“文化”,其实就是因文(纹)而化,通过“文”,达到“化”的目的,而“文”恰是文明之始。正如《易·彖传·贲》中言:“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”

文明的前身是文化,文化的初始是文字,文字的前身是符号,这符号便是“纹”,而最古老的“纹”即文,便是八卦符号。

2.什么是中华优秀传统文化?

中华优秀传统文化是指中国历史上长期生产生活中积累产生的、一切有益的精神文化体系,是中华民族的智慧结晶,是中华民族的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,是中华民族的根和魂。

中华优秀传统文化分思想性的“道文化”和实用性的“术文化”两部分。道文化包括《周易》、儒家、道家、法家、墨家等诸子百家思想。术文化包括中医、养生、武术、烹饪、建筑、服饰、“百工”、琴棋书画诗酒茶等实用性文化。

道文化高屋建瓴,影响人的思维方式,价值理念,审美标准;术文化则蕴藏在人们生活、工作、休闲的方方面面,中国人的举手投足、一招一式都蕴藏着文化。中华文化中还有一个“器”的概念,所谓器,是指蕴藏着道的工具,这个工具再通过术展示其价值。正所谓“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。道为体,术为用。道隐术中,术中藏道。道无处不在,好似庄子所言:道在“在蝼蚁”“在稊稗”“在瓦甓”“在屎溺”【4】。道是器的灵魂,器是道的载体。道隐于内,器显于外。 二、易学是什么? 1.什么是易学?

易学是研究自然和人类社会群体与个体发生、发展、变化规律的学问,研究理论包括伏羲符号易、《易经》《易传》,以及后世历朝历代研究易的学问。其中符号易,包括八卦与六十四卦符号,以及易的衍生符号体系。

易学包括道和术两部分,道是宏观的、高屋建瓴的;术是微观的、具体的。哲学思想是道,占卜预测是术。道为阳,术为阴。道与术又是相辅相成的,道无术不显,术无道不灵。

2.易的创始

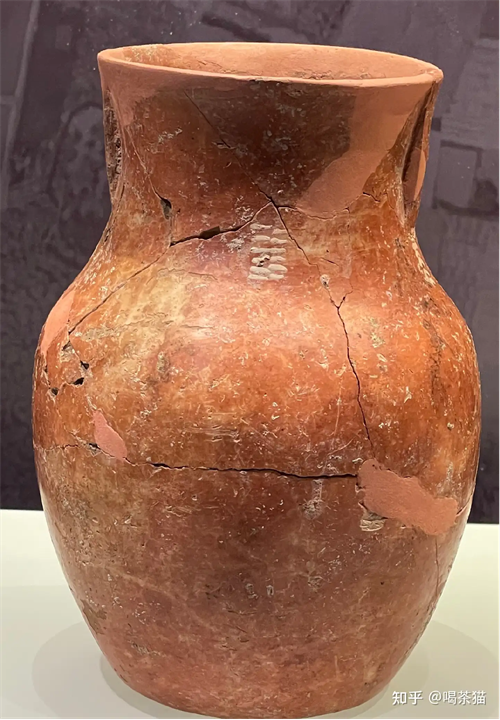

有记述以来,都认为易卦符号是先圣伏羲所创,而时间多认为在6000多年以前。这易卦符号包括三画的八卦符号,也包括六画的复卦符号。然而,2012年发掘的浙江义乌桥头遗址出土的彩陶上,赫然刻着两个六画卦,其中一个是“雷地豫”,另一个由于有所缺损无法辨认。而考古已经证实桥头遗址距今8000—9000年,因此易的创始时间至少在8000多年前。如果易卦是伏羲所创,那伏羲时代距今也有8000多年。

那时的易,只有符号,没有其它。那时的易,也可称其为伏羲易。

3.周易的创始

时代到了商末周初,周文王与其第四子周公虑伏羲符号易的抽象难明,于是,做了卦辞和爻辞,使百姓可以通过直读卦爻辞来进行占卜,后人尊其为《易经》。

到了春秋孔子时代,念卦象的抽象、卦爻辞的晦涩,又做了《易传》十篇,使人们得以更通俗地理解易,同时,使易的哲学性、思想性更趋清晰。

至此,《易经》和《易传》合起来,后人便称其为《周易》,因为是周朝的易。究其实,《周易》其实是对伏羲易进行了两次重要发展。因此,宋初大家陈抟才说:“研易者当于羲皇心地中驰骋,无于周孔语言下拘挛。”

4.易文化的再发展

易文化从伏羲创始,《周易》的发展,到了汉代,阴阳五行、天干地支等理论得到了进一步丰富和完善,并与易卦交织在了一起,也可谓对解释规律的易学文化的再一次发展,这个时期的易被称为象数易,代表人物有孟喜和京房等。

到了宋代,随着陈抟首现易图,后人不断推出了太极八卦图、六十四卦次序图、河图、洛书等一系列易图,朱熹的继承并将其置于《周易本义》卷首,使易图正式并入了易学体系之中,有助于使后来者对于易学的直观理解。因此,易图也成了易学体系的重要组成部分,可谓对伏羲易的再次重要发展。当然也是对《周易》的发展。

元明清多为对过往易学体系的继承和诠释,鲜有重大创新性发展,故不再罗列。 三、为什么说易是中华优秀传统文化之根? 1.从时间上,易卦符号是最早的中华文明符号

文明的前身是文化,文化的基石是文字。没有文字就没有文化,没有文化就没有文明。而文字的前身是符号,最早的符号系统是卦爻符号。目前出土的中国最早的汉字——甲骨文其实就是亦文字、亦符号。经过长时间、一系列的演变,成为了今天的文字形态。

甲骨文是怎么来的呢?其实就是用线条模拟出物体的形态,也就是造字法中的象形法。甲骨文大多都是象形字,六书造字法的其它五种其实也都是建立在象形的基础上。

按照先人代代口传形成的史料,黄帝时代的左史官仓颉主持完成了对汉字的第一次系统整理,因此后人才称“仓颉造字”,在《吕氏春秋》《荀子》《淮南子》等战国秦汉典籍中都有记载。

五帝之一的黄帝所处时代目前还没有得到考古佐证,但史料记载当在夏朝开国之君大禹之前,乃五帝之长。有些学派将黄帝登基时间确定为公元前2697年,这一年是干支纪年的开始,即为甲子年。距今(公元2024年)4720年,正是中华文明上下五千年的来由。那么,从伏羲时代到黄帝时代尚有3000多年时间是没有文字的,但却有了易卦。可见易卦在那时是多么的重要,占据了文化之始、文明之源的地位也就不足为奇了。

2.从基础上,易学基本元素是中华文化的基石

易学基本元素包括太极、阴阳、三才、四象、五行、八卦等,易文化发端之后,随着中华文化的不断衍生,这些元素渗透到了中华文化各支脉的方方面面。

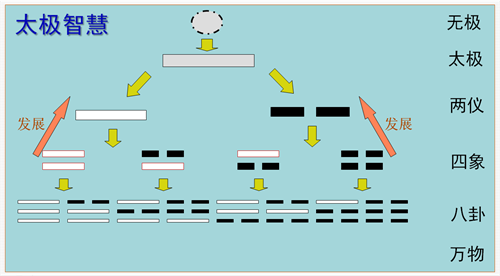

“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”【5】,“道生一,一生二,二生三,三生万物”【6】,“一生二兮二生三,三生万物是玄关”【7】,讲的都是易道的根本。

太极,是《易传》中提出来的概念。从物质层面是衍生万物的本源,物质或空间的中心,相当于宇宙大爆炸前的原始原子,与人群则为核心;从精神层面是思想的灵魂,境界的最高;与数为一。太极是万物之主,也是中华文化之根。

阴阳,是构成易卦的基本元素,卦是由阴阳爻组成的,阴阳的初始为天地。从物质层面代表白天和黑夜,南与北,上与下,雌与雄,与人则为男与女;从精神层面则为对与错,积极与消极;与数为正数与负数、实数与虚数,为二;与文化则为道与术。阴阳是中华文化的核心思想,中华文化各支脉无出其外者。

三才,是《易传》首先提出的概念,但却存在于易卦之中,即为八卦的三个爻,三才即为天地人。世界的一切都是由天地所生,人为万物之灵,代表了万物。天为父,地为母,人要崇尚天地,便要孝顺父母;要尊父母,便要崇尚天地,这是中华文化的一个重要根基。

四象,是易卦衍生中的一个环节,为少阳、老阳、少阴、老阴。代表了时间的春夏秋冬,方位的东南西北,四德的元亨利贞,动物的龙凤麟龟。时空便是宇宙,有了时空,才有宇宙。

五行,由四象而来,四象的四方加上中央。四方之气分别为木火金水,中央为土,合起来便是五行。有了五行,便有了仁、义、礼、智、信,才有了道德规范。在中华优秀传统文化中,五行无处不在,可谓中华文化的重要基石之一。

八卦由四象衍生而来,《易经》是由八卦两两相重的六十四卦组成,“八卦而小成”【8】。八卦又是最早的文明符号,模拟自然,推演社会,“通神明之德,类万物之情”【9】。

中华传统文化的方方面面,从道文化到术文化,都是在上述这些基石之上建立、衍生、发展起来的。

3.从内容上,易学是中华道文化之魂

中华传统文化的道文化一直占据着“形而上”的地位,正所谓“形而上者谓之道”【10】。这道文化深深地影响着一代代国人的思维方式,价值取向,道德观念,生活习惯,审美标准,构成了中华民族核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神之魂。而这道文化的根源是易道文化!

易道文化在易卦符号中阴阳交错与乘承比应的关系以及易卦的衍生体系中,在《易经》和《易传》诸篇蕴含的思想哲理中都得到了体现。

乾坤即天地,世间万事万物都是由天地所生。天生万物,地载万物,“天地之无不持载,无不覆帱”【11】。《易经》六十四卦都是由乾坤两卦衍生而来。乾坤两卦成为了易学大系统的根,也奠定了整个中华文化的基础。高度概括地说,中华传统文化就是天地之学。

易卦六个爻有阴阳、有高低,它们之间的关系奠定了中华文化各居其位、长幼有序的秩序观。在其位谋其政,不可越位,阴阳和合等等,在卦爻关系中都可找到答案!

五行学说体现在道文化中便是仁、义、礼、智、信“五常”之说,而五常之说自汉代以后便成为了做人修身之根本,成为了中华道文化体系的核心内容之一。

由易卦的衍生体系可生成如下的太极智慧图,太极智慧图根源性反映了中华道文化中最重要的群体观、大一统传统、追求一的思想。中西方文化的差异,也主要体现在易道文化这个根源上。图中儒家追求的最高境界是太极,是一;道家追求的最高境界是无极,是0;儒家实,道家虚;儒家的主流思想是积极进取;道家的主流思想是道法自然。儒家为阳,道家为阴,两者在中华文化演进中,并肩而行,相互补充,但无不源自易道。

《易经》《易传》中的“天人合一”、“道法自然”、“自强不息”、“厚德载物”、“天尊地卑”、“与时偕行”、“刚柔相济”、“和而不同”、“遁世无闷”、“履霜坚冰”、“居安思危”、“物极必反”、“穷则思变”、“韬光养晦”等思想观念,构成了中华道文化的核心理念,其蕴藏在儒家、道家等诸子百家的主流思想中。

4.易学也是中华术文化之基

中华传统文化除了道文化外都是术文化,而太极、阴阳、三才、四象、五行之理更是术文化之基。

首先说中医,阴阳五行学说是中医的第一个基础,谈中医首先不离阴阳五行。脉象讲阴阳,脏象讲阴阳,气血讲阴阳,五脏六腑对应五行。中药也分阴阳,也讲五行。病症也论阴阳,病在里、在血、属寒,正气不足,肌体反应多呈衰退的表现,属阴症;病在表、在气、属实、属热,正气未伤,肌体反应多呈亢盛的表现,属阳症。中医理论的整体观就是太极观。诸如此类,不一而足。

谈建筑离不开风水文化,风水文化之根是易学。在古代,风水文化其实是和建筑文化融为一体的,蕴藏在人居环境的营造和造园的全过程中。

以太极拳为代表的中华武术,无外乎阴阳所体现的内外合一、刚柔相济、动静结合、形神兼修以及太极与阴阳的分分合合。

军事战术的虚虚实实、进进退退,就是阴阳之道的具体应用。《孙子兵法》《三十六计》总论不过阴阳与六十四卦。

喝茶离开了道,便会索然无味。而这茶道,便又与阴阳五行紧密相关了。茶有绿红黄白黑,五行之性尽显。

中国书画离开了体现阴阳的刚柔、疏密、浓淡,便没了神,中国书画重在传神。

诗词的平仄便是阴阳,平为阳,仄为阴。一首合律上口的诗词、楹联,一定要阴阳相对,阴起阳落。

古代天文的五星,便对应五行;九星,又对应了八卦九宫。二十八星宿,又离不开易道衍生中的四象理论。

古琴的五音,角、徵、宫、商、羽,便对应五行的木、火、土、金、水,乐律中蕴藏着五行气场。不懂五行,难言五音。

围棋,其实就是阴阳之战,一盘围棋,就是一场战争、一部人生,处处是阴阳之道。 …… 中华民族是一个历史悠久的民族,是一个讲求文化的民族,是一个注重精神的民族。中华文化是一个将物质与精神融为一体的文化,是道术合一的文化。在现代文明高度发达的今天,中华优秀传统文化仍然像血液流淌在我们的文化体系中,彰显在百姓的行为规范里。有些直观显现,有些则“百姓日用而不知”【12】。

中华优秀传统文化之所以具有强大的生命力,中华文明之所以傲立世界五千年不倒,究其根,是因为中华优秀传统文化是来自于自然、符合自然规律的文化。了解了易乃中华文化之根的道理,有助于更好地树立对易学文化的认同感。深刻了解了中华文化的来龙去脉,有助于更好地坚定“文化自信”,在中华民族伟大复兴的洪流中,使中华优秀传统文化发挥更大的价值。 参考文献: 【1】【2】【3】【5】【8】【9】【10】【12】《易˙系辞传》 【4】《庄子》 【6】《道德经》 【7】《青囊序》 【11】《中庸》

|