前言:

2024年开始,写了7篇易学包括道与术的学术文章,本篇为第8篇。系列文章将逐步涉猎中华优秀传统文化的多方面,把易学融入国学文化的大系统之中。

易学体系包括两大支脉,一个是道,即哲学思想体系,包括《易经》《易传》以及易道衍生体系等。一个是术,即实用体系,姑且包括预测学、命理学、风水学、姓名学等等。整个国学体系也是一样,道为形而上,术为形而下。两者相辅相成,互相助益,缺一不可。

研究易学等传统文化30多年,一直本着理用兼顾、道术双修的理念。一路研读《易经》《易传》,以及《道德经》等道家经典和儒家四书等古籍。就易学实用体系而言,30多年深度涉猎了“六爻预测学”“梅花易数”“四柱命理学”“姓名学”“拆字学”以及多流派“风水学”等,学习古籍、民国及当代前辈的著作,不断实践,不断感悟,不断质疑,误正交织,直至今天。

这些系列文章,是笔者30多年在自己过往相关著作基础上的最新研究实践之感悟,代表了笔者当下的学术观点。文章本着继承而不泥古,求实而不虚夸,客观而不妄议,又与时偕行的精神展开,期与业界方家交流探讨,并对后来者产生积极开悟的影响。

道家思想与易学之渊源 王炳中 提要:本文介绍了道家思想和易学文化,重点论述道家思想与易学的渊源关系,打通以易解道的根源路径。 道家思想是中国两千多年历史中对社会影响最深最广的思想之一,源于道家、以老子为崇拜神的道教,是中国土生土长的宗教,绵延至今近两千年。当代有很多人把道家和道教混为一谈,把道家和易学的关系颠倒,“周易是道家吧?”这样的疑问经常听到。在中华优秀传统文化得到高度重视的今天,诸如此类之问题需要让更多人知道,同时相关之根源也值得深入研究。

一、道家概说

(一)道家的创始

1.道家的创始

道家学说由春秋末期思想巨人老子(约公元前571年—约公元前471年)创立,在5000言《道德经》81章中进行了系统的阐发。战国时代比老子小202岁的思想家庄子继承和发展了老子思想,提出了其著作《庄子》33篇中阐发的思想,庄子思想虽被后世归为道家,但其与老子思想也是同中有异。后世把道家又称为“老庄”。

老子最后的归宿和道家思想特征一样具有“玄幻”色彩,按照《史记·老子韩非列传》记载,老子晚年西出函谷关,“紫气东来”,“言道德之意五千余言而去,莫知其所终”。按照《汉书·艺文志》《后汉书·襄楷传》《庄子·天道篇》等后世著作所载,最后有“老子化胡说”“东归故里说”“西去流沙说”等,其中最可信的还是回归了故里鹿邑而终。

2.道家溯源

道家思想崇尚自然,返璞归真,主张无为、不争,显然这些思想是建立在中华民族农耕文明对自然细致观察与深刻反思的基础上。在老子之前,类似的观念已经出现,只不过未实现系统化而已。要溯源可以追溯至黄帝,因此,从汉代《史记》开始便出现了“黄老(黄帝和老子)”之学的说法,更有成书于战国时期的《黄帝四经》中提到的“反者道之动”“虚静无为”等思想,与老子思想也高度一致。因此,把黄老思想并论,在先秦时期已经出现。《庄子》的“知北游”篇章中也明确提到了黄帝之言:“无思无虑始知道,无处无服始安道,无从无道始得道”,当然这里应该是庄子借用黄帝之口,但说明在彼时黄帝的思想已经深入人心。 因此,道家思想基本是自然规律的总结,其形成应该是一个逐渐的过程,直至老子将其系统化并成书《道德经》。儒家思想是基于自然规律的演化,更侧重于人事,构建了以伦理道德为核心的价值体系,与道重自然相辅相成,共同构建中华优秀传统文化的根基。

(二)道家称谓的来由

1.道家称谓的来由

“道家”一词,并非老子、庄子时代就有,当然更非老子定义,其始见于西汉司马迁之父司马谈的《论六家要旨》,“夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也”“道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。”“道家无为,又曰无不为,其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用。”因道家是研究、阐释道的,所以才被后世称为道家。

2.“道”字是什么意思? “道”字,商周时期金文写法大致为 ,左右是“行”字分开,中间是人的“首”,下面是“足”,意即人在道路中间行走。换言之人行走的地方就是“道”,这是“道”字的原始内涵。同时,“道”字写法还有另一种,在“首”的下面加一只“手”,有牵引、引导的意思,这层意思便由道的物质实体层面转向了精神文化层面。 ,左右是“行”字分开,中间是人的“首”,下面是“足”,意即人在道路中间行走。换言之人行走的地方就是“道”,这是“道”字的原始内涵。同时,“道”字写法还有另一种,在“首”的下面加一只“手”,有牵引、引导的意思,这层意思便由道的物质实体层面转向了精神文化层面。

老子等先贤发现,有一种说不清道不明的东西,它创始了世界,又深刻地影响着人们的灵魂,导引着人们的行为,万事万物无不从之,就好比人们行走的道路,要想到达某个目的地,就一定要从此践行。于是,老子便用道路的“道”来定义之,这便是“道”的原始内涵。因此,老子在《道德经》开篇便说:“道可道,非常道”,第一个“道”,是指道家所谈的“道”,第二个“道”,是指言说的意思,第三个“道”,便是指道路的“道”。意思是,老子所说的道,可以言说(《庄子·知北游》中又言“道不可言,言而非也。”则是另一层次的理解。),但却不是人们常走、常说的道。(这种解释和众说均不同,欢迎交流,待笔者专文阐释。)

把道家的“道”字解释清楚了,对道家思想的灵魂便容易把握了。

(三)什么是道?

这个世界本身是从无到有,由1到2再到无限。而道,其实就是对这无限的、纷繁复杂世界的高度浓缩。由无限浓缩至3,3再到1,1再至0,而这个1和0的混合体便是道。“无名,天地之始;有名,万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼”【1】,这个无,便是0,是天地之始;有,便是1,万物之母。故道在“妙”与“徼”、有无之间穿梭,“恍兮惚兮”【2】,时而有,时而无,时而显现,时而又隐藏。

其实人的一生不就是这样吗?出生,长大,变老,故去,正所谓古人所说的“生、长、壮、老、已”。一个人出生自“玄牝之门”【3】,出生时躯体很小,什么也不懂,单纯得很,三岁之内可见“阴物”。随着年龄的增长,肌体在成长,知识在积累,人过中年肌体和知识皆达到最盛的状态,之后便向回发展。到了晚年,身体在缩小,知识在淡忘,牙齿脱落回婴孩,心智也像个孩童,排泄不能自理,不断梦到小时的场景,时常见到“阴性”景物,“复归于婴儿”【4】。婴孩和老人没有虚华,不懂“仁义”,皆为“道”之状态!

当然,上述所言仅指道的一个方面。其实道是说不清、道不明,说不完、道不尽的,因此庄子才说“道不可言,言而非也。”【5】

笔者的上述阐释仅代表个人观点,与有缘的朋友们交流。准备未来再单独写一篇关于道家的学术文章,本文谨言及此! (四)道家学说的核心思想与价值

1.道家核心思想

道家学说从战国开始便受到了高度重视,在诸子百家中脱颖而出,成为了地位最高的学派之一。司马谈(司马迁之父)在《论六家要旨》中对阴阳、儒、墨、名、法、道各家学说均进行了提纲挈领的评价,在评价道家时说“道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。”可见其融众家之长,评价是相当高的。

道家认为,道是这个世界的本源,乃天地之始,世界的万事万物都是由道所生。“道生一,一生二,二生三,三生万物”【6】,可见其探究的最精深又最广博。但同时又“生而不有,为而不恃,长而不宰”【7】,以无为为最高境界,凡事不强求,一切都是自然而然,但“无为”却“无不为”。处事淡然,“善利万物而不争”【8】。崇尚阴柔,主张“柔弱胜刚强”【9】。主张阴阳相辅相成,“有无相生,难易相成”【10】。追求回归本源,去虚华,返璞归真……

2.道家的当代价值

道家学说具有重要的历史与当代价值。作为一种传承了两千多年的思想文化,影响了一代代国人的思维与处事方式,对当代国人的生活事业仍然具有重要价值。道家追求的是事物的本真,不掩饰,不刻意,不“虚与委蛇(yí)”【11】,因为道就是事物那个最根源的本质,依道行事,便会跨越细枝末节,摒弃凡俗缛节,直抵核心要义,直抵那个“众妙之门”【12】,正所谓“执大象,天下往。”【13】

人生活在世界上,进进退退,顺顺逆逆,好好坏坏,都要循环出现,有的人不知其为常,顺境时欢呼雀跃,不能自主;逆境时便如天崩地裂,茶饭不思。其实都是没有深刻悟道的表现。

道家处事“道法自然”,不苛求,不强为,当进则进,当退则退,进时积极,退时泰然,“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,任天上云卷云舒”【14】。道家思维知变应变,“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏【15】”,懂得黑夜过去就是白天,严寒过去就是春光明媚,使人任何时候都不绝望,总能看到希望,从而提升人生的幸福指数!

如果真懂道,骨子里依道自处,依道待人,世事就会轻松。但处理不好会给人感觉冷血,无情无义,麻木不仁,“绝仁弃义”【16】,有的自我躺平,自言“道法自然”,则恰适得其反!因此,正确理解、传承、应用道家思想就显得尤为重要。

(五)道教概说

1.道教的创立

道教是中国本土产生的影响最大的宗教,创始于东汉时期,距今已近两千年。创始人为张道陵(公元34—156年)。道教初创时,要求入其道者,须纳五斗米,故该道又被称为“五斗米道”。因道教初创时又称天师道,故张道陵又被尊称为张天师。

张天师幼时便通读经典,聪慧过人,随着年龄道行的增长,常叹息所读之书无法解决生死问题,于是便弃儒改学长生之道。26岁时曾官拜江州(今重庆)令,不久辞官,开始云游名山大川、访道求仙。后与得其真传的两个弟子王长、赵升一起渡江南下到了江西鹰潭市贵溪县云锦山筑坛炼丹,传说三年后神丹成,龙虎出现,故此山便称为龙虎山了。因此,龙虎山也就成了道教祖地。时年张道陵60岁,听闻蜀中民风纯厚,便于教化,便移居四川鹤鸣山,继续修炼传道。第四代天师张盛再回归龙虎山,至新中国成立,天师传至张恩溥已传63代。

东汉到魏晋南北朝是道教发展和完善时期。到了南宋后期至元,道教发生变革,在原来正一道基础上出现了分化,北方产生了全真道等新道派,南方也出现了一些新道派。至元代后,道教又逐渐整合为正一和全真两大主要派别,直至今日。

2.道教的追求

道教以老子为最高崇拜神,以《道德经》为至高经典,信奉“道”,认为道是世界万物的本源,道的化身便是老子,从神祗的角度便被命名为“太上老君”。同时,道教中提到的“三清”:第一位是玉清元始天尊,第二位是上清灵宝天尊,第三位才是太清道德天尊,即太上老君。其实,上述三清是道生万物的三个过程:元始天尊为道之体,灵宝天尊为道之用,道德天尊为道之教。

道教的最高追求是“长生久视”、得道成仙,以实现生命与道合一。《道德经》中“道生一,一生二,二生三,三生万物”,阐释的是万物的衍生过程。倒过来,3而归1,1而归0,便是道教所追求的。由1至0,好比“复归于婴儿”,便是生命的永恒。怎么才能做到呢?按照道教的理论,修炼便可“羽化成仙”,实现生命的永恒。 (六)道教和道家的关系

道教和道家是异中有同:道教是宗教,道家是思想文化。但因道教以道家经典《道德经》为蓝本,以其著者老子为崇拜神,故又有重要的关联。道家研究的是道,道教信仰的也是道,究其根又是一回事。或许可以说,道家思想是“形而上”之“道”,道教是“形而下”之“术”,道教是道家思想的“一种”落地。道术本是阴阳一体,道隐术中,术中藏道。因此,道教创立以后的历史中,道家人士信奉道教者不少。

二、易学概览

(一)易学的创始

按照历史文献记载,先圣伏羲创立了卦爻体系,易学从此诞生。根据当下考古发现,易卦符号最早现于浙江义乌桥头遗址出土的8000多年前的彩陶罐上。那时尚无文字,易不过是以符号形式体现,而且其符号已经是六画的卦了。那时的易,可称其为符号易,也可称为伏羲易。

时代到了商末周初,周文王与其第四子周公忧虑伏羲符号易的抽象难明,为便于占卜,做了卦辞和爻辞,使百姓可以通过直读卦爻辞来进行预知吉凶,后人尊其为《易经》。

到了春秋孔子时代,念卦象的抽象、卦爻辞的晦涩,又做了《易传》七传十篇解读文章,使人们得以更通俗地理解易,更直观地进行占卜,同时,使易的哲学性、思想性更趋清晰,后世又称其为十翼。

至此,《易经》和《易传》合起来,后人便称其为《周易》,因为是周朝的易。究其实,《周易》不过是对伏羲易的解读而已,也可以说是对伏羲易的两次重要发展。故此,宋初大家陈抟才说:“研易者当于羲皇心地中驰骋,无于周孔语言下拘挛”【17】,意即研易者要追根溯源。

(二)易学的性质

易学是研究自然和人类社会群体与个体发生、发展、变化规律的学问,研究理论包括伏羲符号易、《易经》《易传》,以及后世历朝历代研究易的学问。

易学包括道和术或称义理与象数两部分,道是宏观的、高屋建瓴的;术是微观的、具体的。哲学思想是道,占卜预测是术。道为阳,术为阴。道与术又是相辅相成的,道无术不显,术无道不灵。

易学自创立起,对中华文化便发挥着根源性的作用。

(三)易学主要思想有哪些?

易学思想弥纶天地,涵盖万有,可谓中华思想的总源头。主要包括太极思想、阴阳之道、三才观念、四象理论、五行学说,这些思想可谓贯穿中华文化的方方面面。此外,《易传》及六十四卦中蕴含的自强不息、厚德载物、见微知著、物极必反、穷则思变、谦卑之道、忧患意识、教育理念等等,可谓卦卦有思想,爻爻有智慧,说不完、道不尽。

三、道家核心思想与易学的关系

道家思想源远流长,其核心思想与易学或殊途同归,或源自于易学。当然,从时间的跨度上,道家思想一定是在易学符号体系创立之后。在先秦时期,道家对易便极为崇尚,从后世道家“三玄之冠”这个对易的定位,更可见一斑。

(一)老子与《易经》

老子是否像孔子一样读过《易经》呢?流传下来的史料没有记载。但因老子担任周朝的收藏室之史(相当于今天的图书馆、档案馆、博物馆三馆合一的馆长)大约30年,《易经》作为当时已经存在500年、周朝王公著述的经典,不太可能不读。

后世认为老子思想受《易经》影响、老子读过《易经》的学者不少,认为孔子是明解《易经》,老子是暗解《易经》。西汉杨雄在《太玄赋》中认为老子的祸福相依之论和《易经》的“损”“益”两卦完全一致;北宋邵康节在《皇极经世·观物外篇》中称:“《老子》和《易》之体者也”。其实,我们只要深刻了解了《易经》,又参悟了《老子》,不难得出老子思想基本含在易学思想之内。康有为甚至认为,老子思想仅得《易经》阴柔之一端,故有“老子之学只偷得半部《易经》”之评。

(二)道家核心思想与易学的关系

1.道生万物与易学的关系

“道生一,一生二,二生三,三生万物”,这是道家对这个世界及万物生成的认知。即世界是由1开始,但1却不是根源,又是由道所生。1的前面显然是0,1是有,0是无。故“有以为未始有物者”【18】“天下万物生于有,有生于无”【19】,即宇宙起始于虚无。

从易学视角,根据《易·系辞传》的论述,“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”同时,易学体系中还有无极的概念,“无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。”【20】显然,无极是在太极之先。

道与易两者的关系已经很清晰:道就是无极,相当于0,1是有,也是太极。2是两仪,即阴阳,天地是最初始的阴阳。3是天地阴阳生出的万物之“种子”,从易学角度3为三才,即天地生出的万物之灵的人,其实这里所说的人就是万物的代表。4是四象,时间的春夏秋冬、方位的东南西北。8便是乾坤震巽坎离艮兑八卦。由是可知,道家与易学两者都在阐发世界万物衍生之理,而且是一致的。甚至和现代天文学宇宙起源与演化理论——宇宙大爆炸也展现了殊途同归。

2.道家的无为,在易学中有诸多阐释

道家的一个重要思想是无为。所谓无为,就是顺应规律而为,不强为。反映在处理世事中,既不超前,拔苗助长;又不坠后,消极停滞;更不强制更改其方向,绝不企望“瓜”长成“豆”。做到了无为,便是最好的为,也就实现了“无不为”,正是“通于一而万事毕,无心得而鬼神服”【21】“至言去言,至为无为”,【22】也便是“无中生有”!“生物者不生,化物者不化。自生自化,自形自色,自智自力,自消自息。”【23】

太极为数字1,无极则为数字0。无为好似无极的0,是一张白纸,没有任何人为的描画,是自然而然,在其中画什么都可随心所欲。如果把易学的太极与无极和儒家道家思想对比,太极则对应儒家,无极则对应道家。儒家重有为,道家讲无为。儒家崇尚1,道家则崇尚0。儒家重教化,道家求自然。

《周易·系辞》中有“乾以易知,坤以简能”“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤”,讲的便是上古黄帝、尧、舜效法乾坤天地之道,无为而治。《易经》乾坤两卦用九和用六,“用九,见群龙无首,吉”“用六,利永贞”,更体现了与道家无为而治的一致性。

3.道家崇尚阴柔,源自易学的阴阳理论

世界是由阴阳两部分构成的,不论是自然界还是人类社会,这是易学的最基本观点,也构成了中华优秀传统文化的基石。一天中白天为阳,黑夜为阴;生物雄性为阳,雌性为阴;刚强为阳,柔弱为阴;前进为阳,后退为阴……在现实中人们似乎都更喜欢阳,而不喜欢阴。那么,阴就一定比阳不好吗?

按照易学原理,阴阳是要平衡的,纯阴不生,独阳不长。时间只有白天是不可能的,生物只有雄性便无法繁衍生息。因此,老子不断告诫人们:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随”【24】“贵以贱为本,高以下为基”【25】。老子观察研究还发现,阴很重要,甚至具有胜于阳、比阳还重要的特质,于是洋洋洒洒写了五千言的《道德经》。老子在《道德经》中不断从多种角度强化“阴”,比如,“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”【26】“柔弱胜刚强”【27】“反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无”【28】“欲先民,必以身后之”【29】“不敢为天下先,故能成器长”【30】“善用人者,为之下”【31】“故坚强者死之徒,柔弱者生之徒”【32】“天之道,损有余而补不足”【33】等,这里的“曲”“枉”“洼”“敝”“少”“柔弱”“后”“下”“损”都是阴的不同表现而已。

列子、庄子等后来智者也给予高度认同,多角度阐释并发展了这一思想,甚至说的更直白:“天下有常胜之道,有不常胜之道。常胜之道曰柔,常不胜之道曰强。”【34】

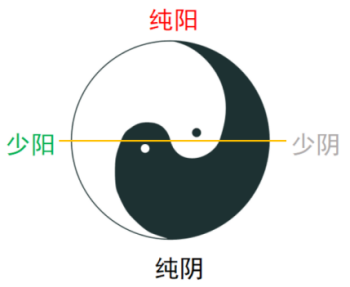

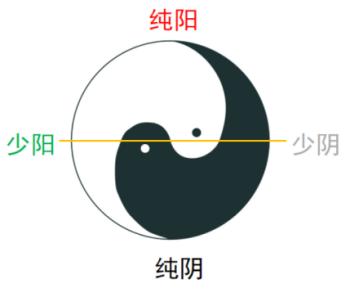

那么,从易学视角,阴比阳重要吗?我们结合太极图反应的阴阳消长便可明晰:

从太极阴阳消长图可知,在黄色中线以下为先天、为阴,好比生命的孕育阶段;中线以上为后天、为阳,好比生命出生以后的阶段。阴为孕育,阳为生长,万事万物没有孕育便没有生长。可见万物生长皆先阴后阳,没有阴的阶段就没有阳。因此可以说,阴比阳重要。(与阴阳要平衡,及笔者多种场合还讲的阳要大于阴不矛盾,阴阳是一道很复杂的题,待将来专论。)

4.天人合一,道与易同理

天人合一,是指天地与人相互影响,和谐统一。自然源于天地,天人合一便是人与自然的和谐统一。“人法地,地法天,天法道,道法自然”【35】,天人合一是道家的一个重要思想。“天地与我并生,而万物与我为一”【36】,人来自于自然,又与自然有着千丝万缕的联系。在现实中,天地有四时,人体有四肢;天地有五行,人体有五脏、五官;天地有十二月,人体有十二经脉等等,都是天人合一的一种重要体现。

人之从生至死和自然的变化也是一致的。“死生,命也;其有夜旦之常,天也”【37】,没有自然便没有人类,同时,自然如果离开了人类便失去了意义,“非彼无我,非我无所取。”【38】。

天地的作为都是自然而然的,太阳的东升西落没有任何人为刻意,“人法地,地法天”,人也要这样做,“夫天地者,古之所大也,而黄帝尧舜之所共美也。故古之王天下者,奚为哉?天地而已矣!”【39】

从易学视角又是怎么体现天人合一的呢?

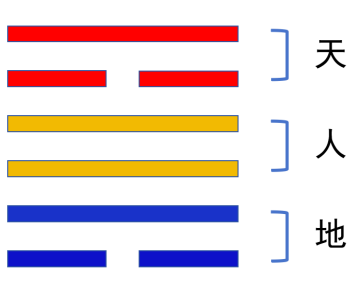

易是由卦组成,《易经》64卦每卦由六个爻组成。六个爻中,上边的两个爻代表天,下面的两个爻代表地,中间的两个爻代表人。人在天地之间,故才有“与天地合其德”【40】。同时,天爻或地爻的变化都会直接影响人爻的状态,这就是卦中自然对人的影响。

构成64卦的每个卦都代表了这个世界从自然到社会再到人体的某些方面。也就是一个卦既具有自然属性,又具有社会属性,还具有人体属性,其大无外,其小无内。比如乾卦,自然方面代表天,代表晴天、冷天,还代表霜雪,代表冰,时间代表秋冬之交;在社会上代表领导、上级、军人、老年男子等;在家代表父亲、丈夫。在人体代表头,代表肺,代表骨等等。巽卦,自然方面代表风,代表树,代表春夏之交;在社会代表投递人员,园林艺人,中老年女性;在家代表大女儿;在人体代表手臂,代表肝胆等,这不就是天人合一吗?

5.道法自然,在易学体系中多处体现

“人法地,地法天,天法道,道法自然”,“道法自然”的自然,是不强为、不刻意的自然而然之意,而自然界的现象正是这样。于是,后来的先人定义自然界便采用了“自然”这个词。道法自然是指最高境界的道是以自然而然为法则,凡事遵从规律,不强为。那这个规律是什么呢?是万物自身或某个阶段天性所赋的特征。比如,鸡会飞,猪则不会,但鸡只能飞数米,而鹰却可翱翔蓝天。猫的寿命是15年左右,海龟的寿命却可达上百年。无论如何饲养,猫也不可能活到50岁。有的人天生有艺术细胞,有的人则笨得要命,这都是其自身的天性使然。一个孩子刚会走,就不能让他跑。所以,我们面对形形色色的人、事、物,都要顺其性而为。

易学体系中也有很多“道法自然”的思想。后天八卦图反映的就是生命的一个轮回:“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮”【41】,到什么阶段,就要做什么阶段的事。乾卦的六个爻,从潜龙、现龙,到惕龙、跃龙,再到飞龙、亢龙,阐发的也是事物从发生、发展到结束的全过程,更重要的是这六个过程应该怎样去面对,怎样自处和处之。该做潜龙时,就不能太出头;走到三爻时,虽已具备一定的实力,但仍需要小心谨慎,战战兢兢,方可走向五爻的“飞龙在天”!

6.道家重回归,可从太极阴阳转化之理中深刻感悟

道家追求返璞归真,重回归,回归到事物最原始的状态(称“朴”),人之婴孩的状态。“知其雄,守其雌,为天下谿。为天下谿,常德不离,复归于婴儿。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。”【42】其实,就是回归道的状态。

为什么要回归呢?婴儿初生之时,没有疾病,不知忧愁,从肌体到精神都是最佳状态,“毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏”【43】,多好啊!万事万物起始之时,和婴孩也是一样的。道家的这个观点显然与自然相契合,那么,从易学视角的认知如何呢?

我们还是从太极阴阳消长这个图说起:初生婴儿的状态,相当于刚离开太极衍生阴阳图中阳的一侧上升脱离中间黄线的状态(见下图),这个阶段是阳气初显,好比太阳初升,生机无限。

人经过了几十年岁月沧桑,有些人心力交瘁、疾病缠身,多么渴望回到婴儿!但肌体是不可能再回到婴孩阶段了,不过经过持续修炼,精神世界是可以回归的。几于回归,便可精神愉悦,返老还童!道教主张肌体也可以同步回归,可以长生不老,得永生。那怎么才能做到呢?“得道”便可以做到。因此,那么多的人进入了修道之门,渴望得道成仙。这也是道家这一思想的落地。

7.道家看淡生死,生死不过是易的阴阳转化而已

道家看淡生死,死亡“是相与为春秋冬夏四时行也”【44】,所以才有庄子妻子去世时庄子的“鼓盆而歌”【45】。“死之与生,一往一反,故死于是者,安知不生于彼?”【46】死与生不过是一来一去而已,在这里死了,怎么知道不在其它地方又出生了呢?

那么,从易学角度怎么看待生死呢?道家的这一观点与易学有关联吗?

这个世界是由阴阳两部分组成的,一部分是阴,一部分是阳。阴阳本是不可分割的整体,有阳必有阴,同时,阴阳还在不断地转化中,阳极转阴,阴极必阳。其实,易就是探究阴阳的,“易”字就是日月阳阴的组合体,所以庄子对易才有“易以道阴阳”【47】之概括。生为阳,死为阴,有生就必有死,有死也必有生,生死不过是存在的两种形式而已。我们从根源上了解了生死,对死亡还有何惧呢?

(三)深入修习道家思想最佳从易学入手

我们深入了解了道家思想后发现,道家思想的核心基石——道、一、二、三,恰恰对应易学体系的无极、太极、阴阳、三才。因此,懂得了易,理解《道德经》的章句就会更容易,也更深刻。比如《道德经》“吉事尚左,凶事尚右;偏将军居左,上将军居右”【48】,阳为左,阴为右,吉事属阳尚左,凶事属阴尚右。军事武行属阴,故以阴为尊,故高一级的“上将军”就要居右;低一等的“偏将军”就要居于左。再如,老子在《道德经》中明确反对战争,“国之利器不可以示人”【49】,因为用强、战争都是极阳的表现,阳极事物就快结束了,道家是尚阴的。

因此可以说,从易入道为捷径,以易解道是根本。 易为太极,儒家为阳,道家为阴。易学为体,儒道为用。道家重先天,儒家重后天。从某种角度说,道家思想和儒家思想都是易学思想的落地。

在中国特色社会主义新时代,要弘扬优秀的易学文化,践行智慧的道家思想,学习一代代先贤“为天地立心”的气魄,“为生民立命”的担当,“为往圣继绝学”的大智慧,“为万世开天平”【50】的大格局,为中华民族伟大复兴、为构建人类命运共同体做出每个公民的贡献!

参考文献: 【1】出自:《道德经》第一章 【2】出自:《道德经》第二十一章 【3】出自:《道德经》第六章 【4】出自:《道德经》第二十八章 【5】出自:《庄子·知北游》 【6】出自:《道德经》第四十二章 【7】出自:《道德经》第十章 【8】出自:《道德经》第八章 【9】出自:《道德经》第三十六章 【10】出自:《道德经》第二章 【11】出自:《庄子·应帝王》 【12】出自:《道德经》第一章 【13】出自:《道德经》第三十五章 【14】出自:明朝洪应明《菜根谭》 【15】出自:《道德经》第五十八章 【16】出自:《道德经》第十九章 【17】出自:宋初陈抟《正易心法注》 【18】出自:《庄子·齐物论》 【19】出自:《道德经》第四十章 【20】出自:北宋周敦颐《太极图说》 【21】出自:《庄子·天地》 【22】出自:《庄子·知北游》 【23】出自:《列子·天瑞》 【24】出自:《道德经》第二章 【25】出自:《道德经》第三十九章 【26】出自:《道德经》第二十二章 【27】出自:《道德经》第三十六章 【28】出自:《道德经》第四十章 【29】出自:《道德经》第六十六章 【30】出自:《道德经》第六十七章 【31】出自:《道德经》第六十八章 【32】出自:《道德经》第七十六章 【33】出自:《道德经》第七十七章 【34】出自:《列子·黄帝篇》 【35】出自:《道德经》第二十五章 【36】出自:《庄子·齐物论》 【37】出自:《庄子·大宗师》 【38】出自:《庄子·齐物论》 【39】出自:《庄子·天道》 【40】出自:《周易·文言》 【41】出自:《周易·说卦》 【42】出自:《道德经》第二十八章 【43】出自:《道德经》第五十五章 【44】出自:《庄子·至乐》 【45】出自:《庄子·至乐》 【46】出自:《列子·天瑞》 【47】出自:《庄子·天下》 【48】出自:《道德经》第三十一章 【49】出自:《道德经》第三十六章 【50】出自:北宋张载《横渠语录》

|