前言:2024年开始,写了5篇易学包括道与术的学术文章,本篇为第6篇。系列文章将涉猎中华优秀传统文化的多方面,把易学融入国学文化的大系统之中。

易学体系包括两大支脉,一个是道,即哲学思想体系,包括《易经》《易传》以及易道衍生体系等。一个是术,即实用体系,姑且包括预测学、命理学、风水学、姓名学等等。整个国学体系也是一样,道为形而上,术为形而下。两者相辅相成,互相助益,缺一不可。

研究易学等传统文化30多年,一直本着理用兼顾、道术双修的理念。一路研读《易经》《易传》《道德经》及儒家四书等古籍。就易学实用体系而言,30多年深度涉猎了“六爻预测学”“梅花易数”“四柱命理学”“姓名学”“拆字学”以及多流派“风水学”等,学习古籍、民国及当代前辈的著作,不断实践,不断感悟,不断质疑,误正交织,直至今天。

这些系列文章,是笔者30多年在自己过往相关著作基础上的最新研究实践之感悟,代表了笔者当下的学术观点。文章本着继承而不泥古,求实而不虚夸,客观而不妄议,又与时偕行的精神展开,期与业界方家交流探讨,并对后来者产生积极开悟的影响。 儒家思想与易学之渊源 王炳中 【提要:本文介绍了儒家思想和易学文化,重点独立论述儒家文化与易学的渊源关系,打通以易解儒的新路径。更提出新时代易学如何与儒家文化结合,助力中华民族伟大复兴!】 儒家思想是中国两千多年历史中对社会影响最深最广的思想,是中华优秀传统文化的最核心思想之一,易学是中华优秀传统文化之根。在中华优秀传统文化伟大复兴的今天,两者之间的关系值得深入探究。

一、儒家概说

(一)儒家的创始

儒家学说的奠基人是周初文治武功齐备,集大德、大功、大治于一身的周公,创始人是春秋末期文化巨匠孔子。子夏、曾子、孟子、荀子、朱熹、王阳明等为主要传承人。后世儒家分支门派众多,重要的有以子思孟子为代表的“思孟学派”,子夏创立的“子夏学派”,荀子创立的“荀子学派”,董仲舒的经学,周敦颐开山朱熹集大成的“宋明理学”,陆九渊创始、王阳明集大成的“阳明心学”,清代以顾炎武、黄宗羲、王夫之、曾国藩为代表的实学等。

儒家学说发端于祭祀与丧葬文化,脱胎于周朝礼乐文化,“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”【1】从汉代开始独尊儒术,至晚清以前地位空前绝后,主要根源性学术思想凝结在儒家“四书”【2】之中。

(二)儒家称谓的来由

《说文解字》对儒字解释为:“柔也,术士之称。”那么,“术士”是什么样的人呢?

先说“术”,术的繁体字为“術”,《说文解字》解释为:“术,都邑中的道路。”由道路之本义可引申出技术、办法、策略等深义。再说“士”,《说文解字》解释为:“事也。数始于一,终于十。从一从十。孔子曰:‘推十合一为士。’”由此可知,由博返约,化繁为简,懂得一以贯之的,便是士。术与士合起来,便是有方法策略,能够化繁为简处理事情的人。用现代通俗的话来说,便是指掌握某种技术的人。

在春秋时代,文明未繁,民智初开,大多数的百姓是没有知识、没有什么技术的,好比今天所说的没有文化。因此需要一些懂行的人,来指导人们的行为。于是,便产生了这样一个阶层,他们既不是贵族,却又懂得很多方法道理,这个阶层的人便是术士,也就是早期的儒家。

周朝有五礼,吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼,都需要懂行的人来主持操办,这些人便是儒士。周朝对人故去是很重视的,“事死如事生”【3】,因此凶礼中的葬礼极其讲究,显然也在儒士的“业务范畴”之内。有些学者通过研究说孔子早期从事殡葬行业,甚至说孔子是殡葬行业的祖师爷,其实没有什么大惊小怪的,只不过那时的殡葬行业是一项受人尊敬的“技术”工作,一般人是不懂的。

随着社会发展,儒士的“业务范围”越来越广,后来成为了对品德好、有学识、有技艺之人的美称,也是对知识分子的尊称。孔子曾对子夏说:“汝为君子儒,无为小人儒。”【4】正如《汉书·艺文志》所言:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳、明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖叙尧、舜,宪章文、武,宗师仲尼,以重其言,于道为最高。”《史记》中秦始皇“焚书坑儒”,并不是把所有的儒生都埋了,埋的只是卢生等一部分诋毁秦始皇、扰乱人心的人,一些儒生仍然得到重用。

“术”又对应“道”。所谓“道”,即宏观规律、方向、趋势;“术”则是具体方法、策略、技术。术是道的载体,道是术的灵魂。道为“形而上”,术为“形而下”,显然道高于术。道家便是专门探究道的学派,儒家的术,显然层次就低了。因此后世才说道高于儒,才有孔子三次问道于老子的故事流传。

其实,随着社会的发展,儒家也逐渐涉猎道,而不仅仅止于术了。《中庸》开篇便言道,《大学》中也充满了道。同时,儒家之道和道家之道都是一回事,都可归于易道!

(三)儒家学说的主要思想与价值

“仁、义、礼、智、信”“忠”“孝”“有序”“中庸”“以义为利”【5】“民为邦本”【6】“内圣外王”【7】“知行合一”【8】等都是儒家的重要思想。我们梳理一下,《大学》所讲的“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八目,是对儒家思想准确而高度的概括。

其实,儒家所倡导的就是作为一个个体的人,从出生开始直至一生终结,都应该过得有价值、有意义,最大限度发挥个人的潜能,光宗耀祖,报效祖国,完善人生。因此才有了孩子要读的《三字经》《弟子规》《女儿经》《千字文》。大概也正因如此,才得到了“独尊儒术”的地位。

格物、致知是诚意、正心的基础,诚意、正心是修身的根基,修身是齐家的要素,齐家是治国的基石,治国是平天下的前提,平天下才是儒家的最高追求。

做好仁义礼智信的人,就更会赢得他人的认可,自己才会有更好的外部环境,也才能发展得更好。在家尽孝心,忠于国家、忠于人民的人,也一定会得到家庭的护佑、社会的认可。懂得中庸之道,便有了智慧,可助力人生成功!“以义为利”,不是不要利,而是让对方更舒服地给你利。尊重人民、关心人民,人民才会拥护你,你的人生价值才能得到最大化。“外王”是人生的最高境界,要想“外王”,一定先要“内圣”。“知行合一”才能更好地助力人生的成功!

二、易学概览

(一)易学的创始

按照历史文献记载,先圣伏羲创立了卦爻体系,易学从此诞生。根据当下考古发现,易卦符号最早现于8000多年前的陶罐上。那时尚无文字,易不过是以符号形式体现,而且其符号已经是六画的卦了。那时的易,可称其为符号易,也可称为伏羲易。

时代到了商末周初,周文王与其第四子周公虑伏羲符号易的抽象难明,为便于占卜,做了卦辞和爻辞,使百姓可以通过直读卦爻辞来进行预知吉凶,后人尊其为《易经》。

到了春秋孔子时代,念卦象的抽象、卦爻辞的晦涩,又做了《易传》十篇,使人们得以更通俗地理解易,更直观地进行占卜,同时,使易的哲学性、思想性更趋清晰。

至此,《易经》和《易传》合起来,后人便称其为《周易》,因为是周朝的易。究其实,《周易》不过是对伏羲易的解读而已,也可以说是对伏羲易的两次重要发展。故此,宋初大家陈抟才说:“研易者当于羲皇心地中驰骋,无于周孔语言下拘挛。”

(二)易学的性质

易学是研究自然和人类社会群体与个体发生、发展、变化规律的学问,研究理论包括伏羲符号易、《易经》《易传》,以及后世历朝历代研究易的学问。

易学包括道和术两部分,道是宏观的、高屋建瓴的;术是微观的、具体的。哲学思想是道,占卜预测是术。道为阳,术为阴。道与术又是相辅相成的,道无术不显,术无道不灵。

三、儒家核心思想与易学的关系

《易经》的爻辞由儒家的奠基人周公所系,《易传》由儒家的创始人孔子所“序”【9】,因此可推,儒家思想与易学一定具有深刻的关联性。

(一)儒家是讲秩序的哲学,秩序起源于易学

儒家一个重要思想是秩序观。儒家是讲礼的,礼的重要表现是秩序。“不在其位,不谋其政”【10】“君子思不出其位”【11】“君君臣臣,父父子子”【12】“不以规矩,不能成方圆”【13】“长幼有序”【14】“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”【15】“燕毛,所以序齿也。”【16】

秩序的核心是当位。在某个环境中你是什么身份就要在什么位置;你是什么身份就要扮演什么角色。是父亲,就要在父亲的位置上做好父亲。是企业部门经理,就要在部门经理的位置上做好部门经理的工作。是领导一些人的部门经理就不能总做具体员工的工作,也不能在未受指派的情况下去做总经理的事情。

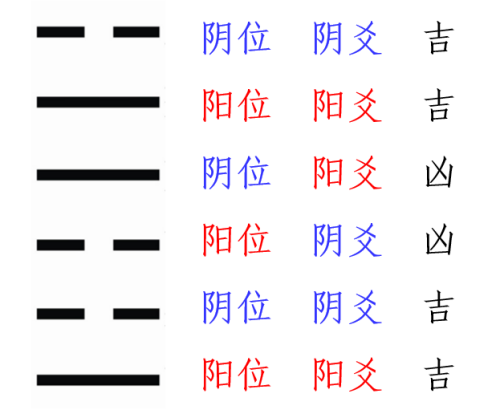

儒家的秩序观来自易卦的当位说。易卦有六个爻位,从初爻到上爻,爻位分阴阳。初爻、三爻、五爻为阳位,二爻、四爻、六爻为阴位。爻也分阴阳,有阳爻有阴爻。阳爻居于初、三、五之位,阴爻居于二、四、六之位为得位或称当位,反之阳爻居于二、四、六阴位,阴爻居于初、三、五阳位则为不当位。当位则吉,不当位则凶。爻辞便是结合这一原理撰出来的。

(二)儒家的五常根于五行,五行源于易学

仁、义、礼、智、信被儒家称为五常,或称五德,是儒家思想的核心概念,是对人修为和行事的标准要求,也是五种品德。

仁,即博爱之心,是儒家最高的道德境界;义,指做事合宜,要践行大义,有操守;礼,指懂得礼仪,是良好社会秩序的重要前提;智,有智慧,具有明辨是非的能力;信,真诚待人,信实不虚。

五常学说的形成经历了三个时期、三位圣贤,仁、义、礼,是春秋孔子提出;智,是战国孟子有针对性提出;信,由西汉董仲舒提出。五常思想在汉代得到了完善并广泛推广。

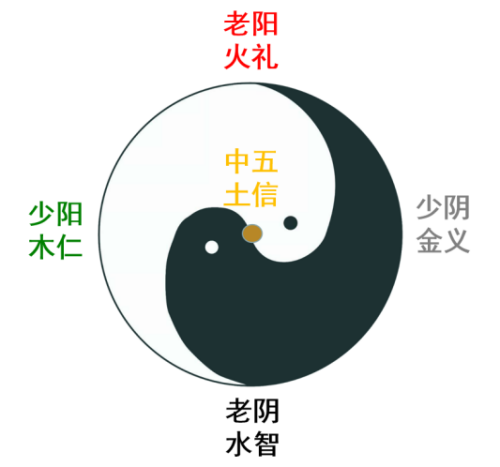

仁义礼智信与由易学衍生出的五行存在一一对应的关系,木主仁,金主义,火主礼,水主智,土主信。木柔能曲能直,故称曲直,有博爱之性,故对应仁;火热情,向上,故称炎上,同时光明照耀,符合礼仪特性,故对应礼;庄稼万物生于土,故土称稼穑,土居中央,不偏私,扎扎实实承载生养万物,故对应信;金主秋季,乃万物变革之时,故称从革,此变革必须合万物之宜,故对应义;水往下流,可滋润万物,故称润下。同时,水沉静,清澈见底,又具有灵动的特性,擅变通,故对应智。

五行来源于四象,老阳老阴少阳少阴四象中间加一个中五即五行。四象又由两仪衍生而来,两仪即阴阳,在卦中即阴阳爻,是构成易卦的基本符号。四象再衍生便产生了八卦,八卦相重便是构成易经六十四卦的六画重卦。因此可以说,阴阳五行都是易学体系中的内容,不仅仅属术数范畴。

(三)儒家是中庸的哲学,中庸的根在易学

一部《中庸》流传千年,教化了无数中华儿女。使我们不偏激,不执迷,不较真,懂得变通,则事情便易圆满。

什么是中庸?恪守中道,坚守本质,不偏不倚,无过无不及。中庸之道被儒家誉为最高的道德标准。同时,做到中庸也是最难的,“天下国家,可均也;爵禄,可辞也;白刃,可蹈也;中庸不可能也。”【17】

中庸思想来自易卦爻位说。易卦有六个爻,下三爻称内卦,上三爻称外卦。其中二爻为内卦的中爻,五爻为外卦的中爻,居于此二爻术语称得中。六十四卦凡五爻之辞皆得加分,二爻之辞也和他爻待遇不一样,就因为二者得中。得中为贵,守中不易。

此外,阴阳学说是易学的最根本原理,阴阳的一种重要观点是阴阳要平衡。白天黑夜一定要交替出现,男女一定要均衡,劳逸一定要结合。阴阳失衡人体便要生病,做事一根筋便难于通达。要知进退,懂攻守。中庸之道便是阴阳平衡的一种表现。

(四)儒家是尚阳的哲学,阴阳理论来自易学

儒家和道家是两千多年中华历史上影响最大的两大思想体系,如果要高度概括一下,儒家思想就是教人积极向上的,道家则是引导人顺其自然的。“吾日三省吾身”【18】“士不可不弘毅,任重而道远”【19】“见贤思齐焉,不见贤而内自省也”【20】“学而不厌,诲人不倦”【21】“苟日新,又日新,日日新”【22】“人一能之,己百之;人十能之,己千之”【23】“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”【24】,儒家经典的这些论述,都充分说明了这一点。儒家教导我们从孩子开始,便要自强有为,争取出人头地,光宗耀祖,最后报效祖国。当然,儒家思想中也有“穷则独善其身”【25】“随遇而安”【26】这样的思想,不过相较道家来说,其总体是尚阳的。

尚阳而积极有为对不对呢?自然的生长,社会的发展都是通过积极的阳气推动的,中医的“扶阳抑阴”也是这个意思。可以说,没有阳气就没有这个世界。阳要大于阴,社会才能发展。汉代之所以开启“罢黜百家,独尊儒术”并得到后世的沿袭,应该也是源于儒家的这一特点。

如果把易比作根源的太极,则儒道恰为阴阳两仪。儒家尚阳,道家尚阴。阳主积极,阴主消极。当然简单地理解道家为消极也是不准确的。

(五)儒家是精神主导、物质从属的哲学,源于易学的阴阳之道

人是靠物质支撑的,离开了物质人便无法生存。同时,物质越充裕,人的物质生活质量便会越高。然而,儒家似乎更关注与之相对应的精神,“君子谋道不谋食,忧道不忧贫”【26】“杀身成仁”【27】“以义为利”“舍生取义”【28】“不义而富且贵,于我如浮云”【29】“朝闻道夕死可矣”【30】,在儒家著述中类似这样的论述比比皆是,说明儒家很注重精神。那儒家是不注重物质吗?从汉代开始“独尊儒术”,旧中国两千年的主流思想是儒家思想,而这两千年出现了大唐、大宋、大明、康乾多个盛世,多个王朝经济在世界一枝独秀,如果主流思想是轻物质的,那结果不会是这样。那儒家圣人为什么又这样强化精神而非物质呢?因为人们本能注重物质。准确来说,儒家是精神主导,物质从属的哲学,一者源于人在满足了基本的物质需求以后,精神世界更重要;二者表现在“谋道”可更有助于“谋食”。

这一精神主导、物质从属的根源在易学的阴阳之道。精神为阳,物质为阴。阳大阴小,阳主导阴。阳为天,阴为地,天大于地。从每天的时间来说,人活动的阳性时间一定长于阴性的睡眠时间。在大衍筮法中,“乾之策二百一十有六,坤之策百四十有四”【31】,乾多于坤,乾为阳,坤为阴,也是阳大于阴。诸如此类不胜枚举。因此,阳性的精神,一定要重于阴性的物质。

(六)儒家是内求的哲学,易卦之根在太极

“内圣外王”“君子求诸己,小人求诸人”【32】“不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也”【33】“行有不得,反求诸己”【34】“君子居易以俟命,小人行险以徼幸”【35】“君子有诸己,而后求诸人;无诸己,而后非诸人”【36】“吾性自足,不假外求”【37】,儒家的这些经典语句讲的都是凡事成功与失败要找自己原因,都不要怪别人。这是实践的经验总结,更有着深厚的理论基础,其根源便在易学。

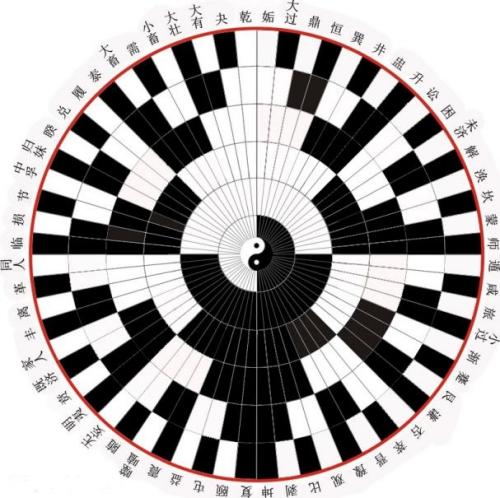

“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”《易·系辞传》的这句话讲的是八卦衍生原理,即八卦是由四象衍生而来,四象是由两仪衍生而来,两仪是由太极衍生而来。八卦再衍生便可生成六十四卦。这一原理其实就是自然与社会的衍生原理,也是宇宙的生成原理。万事万物不论变得多么复杂,其根都在其内,都在太极。“种瓜得瓜,种豆得豆”。所以,不论是一个人,还是一个群体,乃至一个国家,其好与坏,荣与辱,兴与衰,都是自身作为造成的!

(七)儒家的“知行合一”,就是易学的乾坤之道

“知行合一”是明朝儒学大家王阳明学术思想的一个核心,后世也成了儒家的一个重要思想。其核心意蕴是知识、方法、见解、智慧和由此指导的行动要合一,“知者行之始,行者知之成”【38】,“知”与“行”是密不可分的整体,有知识,还需要去落地。有“知”不容易,行更难,故《尚书》便有“非知之艰,行之惟艰”。

其实儒家这一思想根源为易学的乾坤天地之道。乾为天,坤为地;乾为父,坤为母;乾为精神,坤为物质;乾为道,坤为术;乾为创始,坤为承载;乾为领导,坤为员工;乾为部署,坤为执行;乾为知,坤为行……乾为阳,坤为阴,“一阴一阳之谓道”,两者高度契合,缺一不可。因此,深刻理解了乾坤之道,便不难理解儒家的“知行合一”了!

(八)儒家“大一统”传统之根为太极思想

“大一统”概念始见于《公羊传·隐公元年》:“何言乎王正月?大一统也。”秦始皇首次在国家治理中得到实践,统一了全国,结束了诸侯纷争,并“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”,成了“千古一帝”!【39】西汉大儒董仲舒将“大一统”思想系统化,并得到汉武帝认可进一步将这一思想落到了实处,为汉武帝开疆拓土奠定了理论基础,也为中华民族二千年江山一统提供了系统的理论依据。

“大一统”传统的根源为易学的太极思想。太极之下是阴阳,阴阳之下有四象,四象之后是八卦,八卦之后是六十四卦,形成了一个大系统。太极是首,太极是纲,纲举目必张。一个太极便是一个区域、一个领域、一个群体、一个思想,“其大无外,其小无内”。在这个范围内,要保持高度的和谐统一。不是不允许不同,其不同是为了一个共同的目的,正所谓“君子和而不同,小人同而不和”【40】。儒家思想的“大一统”可集中力量办大事,各区域、各领域、各阶层可协同发展,互相助益,优势可鉴。

太极思想下的“大一统”还促进了群体观的落地,中华民族圆桌聚餐习俗、广场舞的整齐划一等,都是“大一统”传统之下群体意识的具体体现。

四、易与儒携手,共同为中华优秀传统文化复兴献力

(一)儒家思想在当代仍然具有现实意义

儒家思想作为中华优秀传统文化的核心思想,在中华民族伟大复兴的今天仍然具有现实意义。儒家的大一统传统、教育理念、秩序观、敬业精神、义利观、处事之道等,对于个人,会使人生更有价值,生活更幸福;对于群体,会使群体更和谐,更利于发展;对于国家,会使国家保持团结统一,民心协同,发展得更快、更好!

(二)深入修习儒家思想宜从易入手

易乃中华优秀传统文化之根,也是儒家思想的主要根脉。如上文所述,儒学的很多重要思想都可从易学中找到依据,甚至直接的出处。因此,追根溯源,先习易学是修习儒家思想的最佳路径。当然,儒家思想也是由浅入深的一个大系统,如《论语》讲的更多是行为规范,而《中庸》则道的味道更浓郁,因此才有“中庸之道”之说。想简单了解只需读经典即可,也不一定要懂易学,但如果想深度掌握儒学之精髓、儒中之道,则从易修起便是捷径。

(三)易之精髓通过儒家展示,应是易学价值的一种重要体现方式

易学为体,儒道为用。从某种角度说,儒家思想和道家思想是易学思想的落地。易道博大精深,深奥难明,通过儒家相对通俗并贴近生活的表述可更好地深入人心,深入生活,体现价值!

综上所述,因儒家与易学的关联与体用关系,儒家先哲都是易学大家成了必然。很多的儒家思想与易学思想也早已深度融合,不分你我,很难说“自强不息”的精神,“开物成务”的责任,“革故鼎新”的思维,“穷则思变”的意志,“与时偕行”的理念,是易学思想还是儒家思想。让博大精深的易学落地,把神秘莫测、令人敬畏的易学融入浩瀚的中华优秀传统文化大系统之中,是易学之前景,也是中华文化复兴的必然要求。

在中国特色社会主义新时代,要弘扬优秀的易学文化,践行积极的儒家思想,学习一代代先贤“为天地立心”的气魄,“为生民立命”的担当,“为往圣继绝学”的大智慧,“为万世开天平”【41】的大格局,为中华民族伟大复兴、为构建人类命运共同体做出每个公民的贡献! 【第七篇预告:风水文化揭秘】 参考文献: 【1】出自《论语·八佾篇》 【2】四书:《论语》《孟子》《大学》《中庸》 【3】出自《中庸》第十九章 【4】出自《论语·雍也篇》 【5】出自《大学》第六章 【6】出自《尚书·五子之歌》 【7】出自《庄子·天下篇》 【8】出自王阳明的《传习录》 【9】出自《史记·孔子世家》:“孔子晚而喜易,序彖、系、象、说卦、文言。读易,韦编三绝。” 【10】出自《论语·泰伯篇》 【11】出自《论语·卫灵公篇》 【12】出自《论语·颜渊篇》 【13】出自《孟子·离娄章句上》 【14】出自《孟子·滕文公章句上》 【15】出自《大学》第一章 【16】出自《中庸》第十九章 【17】出自《中庸》第九章 【18】出自《论语·学而篇》 【19】出自《论语·泰伯篇》 【20】出自《论语·里仁篇》 【21】出自《论语·述而篇》 【22】出自《大学》第二章 【23】出自《中庸》第二十章 【24】出自《孟子·告子章句下》 【25】出自《孟子·尽心章句上》 【26】出自《苏轼·致程正辅提刑大夫书》 【27】出自《论语·卫灵公篇》 【28】出自《论语·卫灵公篇》 【29】出自《孟子·告子上》 【30】出自《论语·述而篇》 【31】出自《论语·里仁篇》 【31】出自《易·系辞传》 【32】出自《论语·卫灵公篇》 【33】出自《论语·里仁篇》 【34】出自《孟子·离娄章句上》 【35】出自《中庸》第十四章 【36】出自《大学》第五章 【37】出自明代王阳明《传习录》等 【38】出自明代王阳明《传习录》 【39】出自《史记·秦始皇本纪》 【40】出自《论语·子路篇》 【41】出自北宋张载《横渠语录》

|